查爾德蘭戰役:奠定鄂圖曼和薩法維的地緣政治格局(一)

1453年,鄂圖曼大軍攻陷君士坦丁堡並將其立為新都,從鄂圖曼史的角度來看,這標誌著政體轉型,從邊境的信仰戰士(Ghaza)政體蛻變為中央集權的帝國。[1]對外方面,在蘇丹巴耶濟德二世任內,為解決王位競爭的隱憂,鄂圖曼帝國也和歐洲各國建立起國對國談判及互動的外交慣例;1495年王位競爭者傑姆(Cem)之死更意味著巴耶濟德的王位再也不受到挑戰。[2]

儘管如此,對於鄂圖曼帝國而言,即使解決王位競爭的內憂,外患仍持續存在。安納托利亞東部突厥游牧民的騷動、馬穆魯克王朝的勢力以及剛崛起的薩法維王朝更是影響著鄂圖曼帝國的穩定。在不同勢力競逐的過程中,查爾德蘭戰役扮演相當重要的角色,一方面,薩法維教團及支持者不斷在安那托利亞號朝群眾叛變,影響鄂圖曼帝國的政治權威;另一方面,薩法維政權的出現讓鄂圖曼的東進出現諸多變數,因此這場戰役的走向將會決定鄂圖曼、薩法維及馬穆魯克王朝未來的命運。

本文將分為三部分探討查爾德蘭戰役,其一為薩法維教團及奇茲爾巴什的出現,成為薩法維帝國的核心;其二為鄂圖曼王位繼承戰,牽涉到奇茲爾巴什動亂、鄂圖曼權力鬥爭及帝國穩定;其三是查爾德蘭戰役,戰役的成敗及走向將決定鄂圖曼帝國未來很長一段時間的戰略布局及利益。

薩法維教團、奇茲爾巴什及帝國形成

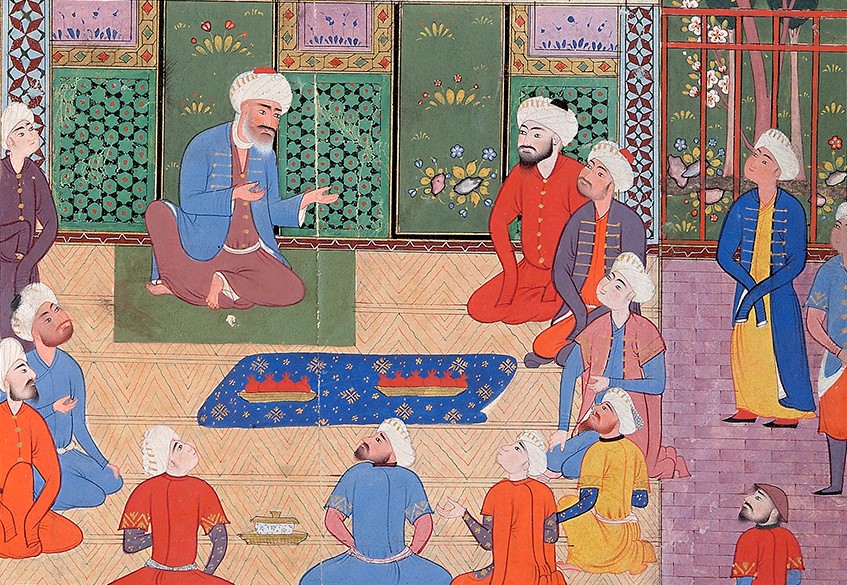

蒙古軍在13世紀中葉橫掃歐亞大陸,造成各地毀滅性破壞、經濟衰退及游牧化等問題,但另一方面也擴大歐亞大陸商業貿易、旅行及傳教的流動,其中蘇非道團及托缽僧(Dervish)的活動也吸引伊斯蘭中土地帶的平民百姓,並為後來諸多的政權奠定統治合法性,包含鄂圖曼帝國以及薩法維帝國。

薩法維帝國是以薩法為教團為核心所建立的政權。薩法維教團(Safaviyya)取名自創始人謝赫薩非丁(Safi-ad-din Ardabili),教團14世紀初成立於伊朗西北部、鄰近裏海及亞塞拜然的阿爾達比勒地區(Ardabil)。[3]傳統上阿爾達比勒被歸類為亞塞拜然地區的一部份,人口組成主要為亞塞拜然人,在阿拔斯王朝前期為亞塞拜然的首府,隨後重要性則讓位給大不理士(Tabriz)。[4]阿爾達比勒位於大不理士及裏海之間,因此不論是商業貿易或著政治軍事都具有一定的重要性。

薩非丁出身於富裕家庭,早年在鄰近裏海的吉蘭地區(Gilan)跟隨蘇菲大師Zahed Gilani學習經學思想。學成回到阿爾達比勒後,薩非丁開始招募學徒並教導蘇菲思想,之後以他名字建立教團。[5]薩非丁於1334年過世,由其子薩德爾丁(Sadr al-Din Musa)繼承謝赫一職,傳教的工作也延續下去,陸續有更多人慕名而來,加入薩法維教團門下,當時統治伊朗西部的札剌亦兒王朝(Jalayirid Sultanate)蘇丹阿赫瑪德(Ahmad Jalayir)甚至給予薩法維教團免稅特權。[6]

一般而言,蘇菲教團在教義上多半傾向遜尼派,但在14、15世紀時伊朗及河中地區出現新的什葉派,和傳統什葉派別不同,這種派別以蘇菲主義的修練方式及秘傳教導為主,被稱為「什葉蘇菲」(tariqah Shiism)。[7]與以往不同的是,此時什葉派及什葉蘇菲開始採取社會革命及武裝革命的方式挑戰當權者或建立政權。

薩法維教團也受到這個趨勢影響,在薩非丁時整個教團仍以遜尼派教義為主,但到了15世紀中葉,謝赫朱奈德(Shaykh Junayd)繼承薩法維教團的領導權並改變教團作風,使其成為具有政治及軍事力量的團體,薩法維教團也得到伊朗、安納托利亞及敘利亞地區的突厥游牧民的親睞,成為不可忽視的勢力,而基於地緣及政治考量,薩法維教團和白羊王朝的關係也日趨密切。[8]

在薩法維帝國建立之前,東西方局勢出現大變動,也影響薩法維建國的格局及對外政策。帖木兒於1405年過世,他所建立的帝國在中亞及西亞的勢力也開始動搖。在東邊有烏茲別克人謝班尼汗(Muhammad Shayboniy, 1451-1510),他在1500年時攻下帖木兒帝國首都撒馬爾罕(Samarqand),1507年帖木兒帝國滅亡,建立謝班尼王朝,日後改名為布哈拉汗國(Khanate of Bukhara),謝班尼也成為薩法維王朝的嚴重威脅。

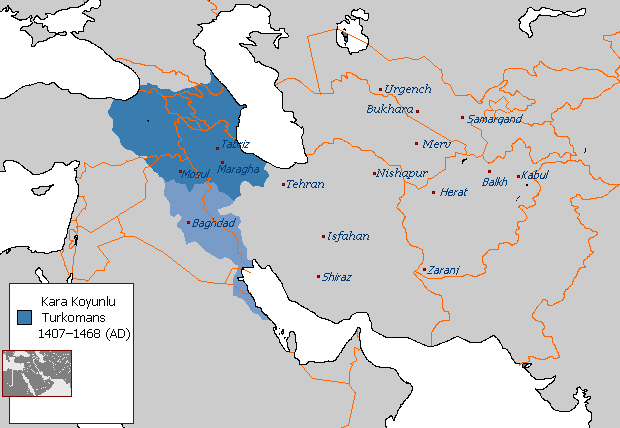

帖木兒王朝西部則由兩個突厥部族聯盟所支配,分別是白羊王朝(Ak Koyunlu)及黑羊王朝(Qara Qoyunlu),前者統治安納托利亞東部、伊拉克北部、亞塞拜然及西部伊朗,後者則統治高加索地區及安納托利亞東北部。[9]兩者長期對峙,白羊王朝於1467年擊敗黑羊王朝並將王朝中心由迪亞巴克爾(Diyarbakır)轉移到大不理士,在烏尊哈桑(Uzun Hasan)統治時國勢達到強盛,並和鄂圖曼帝國、馬穆魯克王朝對峙一段時間。

隨著薩法維教團的擴張,也引起周邊政權的憂慮。根據鄂圖曼宮廷史家阿斯克帕夏札德(Ashkpashazades)的記載,馬穆魯克王朝曾派軍驅離敘利亞的薩法維教團,迫使他們轉移到白羊王朝並得到烏尊哈桑的庇蔭。[10]儘管薩法維教團得到烏尊哈桑的支持,但在他死後白羊王朝也陷入內亂,薩法維教團利用伊朗局勢不穩的時機對外發起軍事行動以擴張據點,引起白羊王朝的不滿,繼任蘇丹阿古柏(Ya'qub Beg)數度對薩法維教團發起軍事行動並於1488年殺害朱奈德之子、謝赫海達爾(Shaykh Haydar)。[11]

1500年,年僅16歲、朱奈德之孫伊斯瑪儀(Ismail I, 1487-1524)接任薩法維教團的導師及領袖,為報復白羊王朝對教團以及父親的攻擊,他召集大量追隨者,據聞他向周邊的突厥游牧民招募約7000名戰士,由於他們身戴紅頭巾,又被稱為「紅頭巾黨人」、「奇茲爾巴什」、「紅帽軍」(Qizilbash),後來成為薩法維王朝早期作戰主力核心。[12]1501年伊斯瑪儀開始對白羊王朝發兵,同年夏秋之際攻克首府大不里士並作為新政權的首都。[13]

[1] 馬歇爾‧哈濟生,《伊斯蘭文明:中卷4:中期伊斯蘭的擴張》,臺灣商務:2016,pp297。

[2] 卡洛琳·芬克爾,《奧斯曼帝國:1299-1923》,民主與建設出版社:2019,pp100-101。

[3] 卡洛琳·芬克爾,《奧斯曼帝國:1299-1923》,pp106。

[4] G.勒·斯特蘭奇,《大食東部歷史地理研究:從阿拉伯帝國興起到帖木兒朝時期的美索不達米亞、波斯和中亞諸地》,社會科學文獻出版社:2018,pp233-234。

[5] Adel Alloche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict, Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1983, pp32-34。

[6] Adel Alloche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict,pp35。

[7] 馬歇爾‧哈濟生,《伊斯蘭文明:中卷4:中期伊斯蘭的擴張》,pp191。

[8] 卡洛琳·芬克爾,《奧斯曼帝國:1299-1923》,pp106-107。

[9] Peter Jackson, Lawrence Lockhart, The Cambridge History of Iran Volume 6:The Timurid and Safavid Periods, Cambridge University Press:1986,PP154。

[10] Adel Alloche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict,pp45。

[11] Adel Alloche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict,pp52-54。

[12] Adel Alloche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict,pp61。

[13] Peter Jackson, Lawrence Lockhart, The Cambridge History of Iran Volume 6:The Timurid and Safavid Periods ,PP212。

留言

張貼留言